CONVERSANDO CON ISABEL ÁLVAREZ

Novela Ganadora del Certamen de Letras Hispánicas "Rafael de Cózar"

‘El llanto de los pájaros’ de Isabel Álvarez

Novela Ganadora del Certamen de Letras Hispánicas

"Rafael de Cózar"

Esta entrevista nace de haber leído la novela “El llanto de los pájaros”, que fue ganadora del XXIX Certamen de Letras Hispánicas Rafael de Cózar en la modalidad de novela, que es un Premio que concede la Universidad de Sevilla.

J.M.: Antes de adentrarnos a hablar sobre la novela que ha generado esta entrevista y de tu otra obra, me gustaría que hablaras de ti para que nuestros lectores pueden conocerte. Naciste en Cádiz, pero pasaste tu infancia en el Sáhara español. Nos puedes contar la razón de ello. Por otra parte, eres licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz y Máster en Estudios Históricos Avanzados por la Universidad de Sevilla. Y ahora estás cursando el doctorado en Historia Moderna, ¿Por qué la elección de Derecho y luego la de Historia? ¿Cómo comenzaste a escribir? ¿Qué es lo que te llevo a ello? Añade todo lo que creas que es importante para que se entienda mejor tu obra y te conozcan mejor.

I.A.: El motivo de vivir en El Aaiún fue que mi padre era maestro y estaba destinado allí. Me llevaron allá con dos meses y regresé a la península con seis años. Fue una niñez fantástica, de la que guardo recuerdos muy vívidos. Yo era una niña que compaginaba una enorme curiosidad con un mundo interior que me servía de refugio. El desierto es el paisaje de mi niñez. Compartía dos mundos separados que ocupaban un mismo espacio, pero que transcurrían paralelos, el de los españoles y el de los saharauis, a quienes, dicho sea de paso, traicionamos de manera vergonzosa. Regresé, junto con mi madre y mi hermana, con motivo de la marcha verde y la invasión por parte de Marruecos, aunque mi padre aún aguantó allí un año más. Fue de los últimos españoles en volver.

En cuanto al Derecho y a la Historia, para mí vienen a ser una misma cosa: la indagación acerca de cómo funciona la sociedad. Aunque parezcan disciplinas muy dispares, en mi opinión no lo son. Ambas son ciencias sociales (aunque a la Historia se la englobe dentro de las humanidades) y coadyuvan a explicar cómo funciona la persona en sociedad. También ayuda que, dentro de lo amplio de la Historia como disciplina, mi campo de investigación es la Historia social y la microhistoria: andanzas de ciudadanos anónimos (de esos que no pasan a la historia con mayúsculas) que, analizadas conjuntamente, contribuyen a extraer unas pautas. Las fuentes con las que trabajo además son pleitos judiciales de los siglos XVII Y XVIII, así que todo está relacionado en realidad.

La elección del Derecho en su momento me vino entre sugerida e impuesta (tenía diecisiete años cuando empecé la carrera) y, por lo tanto, aborrecida. Pero luego disfruté mucho durante la licenciatura. Y la Historia es pura vocación, siempre me apasionó desde niña. En realidad, disfruto aprendiendo, te diría que el tema es lo de menos.

Aunque siempre fui una gran lectora, empecé a escribir tarde, pasados los cuarenta. Y comencé cómo una especie de terapia en una época difícil en que necesitaba darle un nuevo rumbo a mi vida. Me inscribí en un curso de escritura creativa. Luego, empecé con relatos cortos y de ahí pasé a la novela. La escritura me ha servido para canalizar una necesidad de comunicar, de explorar y entender sentimientos y emociones, y también como una manera de explicármelos a mí misma.

J.M.: En tu novela “El llanto de los pájaros”, dos hermanos, Matías y Julio, malviven en una choza junto a un bosque, apartados de la vida del pueblo. Su madre ha desaparecido junto a su último hijo que es un bebé. Julio es un enano que padece hidrocefalia y Matías cuida de él. ¿Cómo se te ocurrió crear estos dos personajes? A mí, particularmente, me gusta, en primer lugar, que utilices la primera persona en la voz de Matías para narrar la historia, porque produce cercanía y, en segundo lugar, que se traten temas como la indigencia, la discapacidad, los prejuicios sociales y la memoria histórica.

I.A.: Las relaciones que se crean entre hermanos es una constante en mi obra. Y casi te diría que Julio y Matías se crearon solos. Tenía la voz de Matías metida dentro de mi cabeza, pugnando por contar su historia. Julio era en principio accesorio a Matías, la persona de la que este cuidaba. Pero luego fue creciendo hasta alcanzar una presencia crucial en la historia.

Pienso que dar con la voz narrativa que requiere una historia concreta es uno de los elementos más difíciles a la hora de escribir una novela, y me siento particularmente contenta y orgullosa porque creo haber acertado con la de “El llanto de los pájaros”. Incluso llegué a escribir dos borradores de la primera parte de la novela, uno en primera persona narrado por Matías, y otro en tercera persona; claramente, la novela ganaba con la primera opción, entre otras cosas porque, como has mencionado, creaba una mayor cercanía.

En cuanto al tema de la indigencia, da mucho juego literario. Remite a historias de supervivencia, de resiliencia. Seres que no tienen nada que perder y que intentan sobrevivir con su rabia y su resentimiento como principal arma.

La discapacidad también es un tema recurrente en mis obras. Por desgracia, lo conozco muy bien, así como las emociones y sentimientos que genera, ya que crecí con dos hermanas discapacitadas, y eso es algo que, para bien y para mal, te marca.

Al escribir, me gusta explorar la manera en que interactúan las personas, tanto con los demás como con ellas mismas, y ahí aparece todo un juego de espejos, de secretos, de prejuicios. Casi nunca somos héroes; y villanos, solo a tiempo parcial.

Toda memoria, por definición, apela a la historia, ya sea a la personal de cada uno o la Historia con mayúsculas. La memoria es necesaria porque es una forma de resistencia. Todos tenemos la necesidad de explicarnos nuestro pasado, de construir un relato con nuestras vivencias, aunque el único auditorio seamos nosotros mismos. “El llanto de los pájaros” está deslocalizada, no se concreta época ni lugar. Aunque en ella se haga referencia a una guerra, lo que en ella se muestra puede hacerse extensivo a cualquier conflicto y cualquier lugar. Lo que me interesaba reflejar era la guerra como detonante de la barbarie.

J.M.: Uno de los temas que aparecen en la novela, que pienso que es importante sacar a la luz, es el hecho de la violencia ejercida hacia los más desfavorecidos, algo que muestras claramente cuando describes el abuso que sufre Julio debido a su discapacidad. ¿Por qué decidiste hablar sobre ello? ¿Qué es lo que te impulsó?

I.A.: Muchas veces he visto o percibido comportamientos de ese tipo, quizás no tan descarnados, pero igual de hirientes: una mirada, un comentario, una actitud condescendiente, un insulto velado. La actitud del que se siente superior porque él no sufre esa tara, como si la discapacidad no fuese una lotería que le puede tocar a cualquiera. Quizás yo sea más sensible a esas situaciones porque me ha tocado vivir con ellas.

J.M.: En tu novela hay mucha riqueza de léxico y, aunque hablas de temas difíciles, hay en las descripciones poesía que emerge, con metáforas para que se entienda mejor lo que sienten los personajes y el ambiente en el cual viven. Voy a poner un ejemplo para que nuestros lectores se puedan hacer una idea: ‘Aquellas casas viejas del cerro se ladeaban a veces, perdían la vertical, como borrachos que se apoyasen un momento para no caerse y, sin darse cuenta, se quedasen dormidos de pie’. ¿Proviene de la lectura de obras a lo largo de años o has ido algún sitio también a formarte para poder escribir mejor, además?

I.A.: Como ya mencioné, he sido una lectora impenitente desde muy niña. La lectura ha sido, para mí, una manera de vivir y una compañera siempre disponible. Indudablemente, todas esas lecturas crean un bagaje expresivo. Pero también es cierto que, al principio, narraba de una manera más escueta, con una especie de vergüenza o pudor narrativo, y las clases de escritura creativa me sirvieron mucho para liberarme.

También tenía muy claro que la única manera de narrar una historia tan dura como esta era combinando crudeza y ternura, en un difícil equilibrio que crease una narración a la vez realista y onírica. Siempre le doy muchas vueltas hasta encontrar la metáfora justa, sin florituras innecesarias, de manera que resulte una prosa limpia y precisa, pero evocadora.

J.M.: Uno de los personajes que, sin duda, despierta sentimientos de cariño, es Pepa, que hace un poco de madre con los muchachos, que es junto a su marido, los que regentan la taberna del pueblo. ¿Cómo nació el personaje?

I.A.: Casi te diría que es el único personaje de la novela que no tiene aristas, que es buena per se. Me inspiré en una buena amiga mía, de la que siempre he admirado la cadena de solidaridad que crea a su alrededor. Por eso le puse al personaje su nombre: Pepa.

J.M.: Aunque Matías lleve la voz cantante de la historia, el título de la novela sale a raíz de su hermano Julio, aunque no voy a desvelarlo. ¿Querías mostrar que, aunque haya personas que tengan una enfermedad, no por ello dejan de tener pensamientos que pueden ser más profundos y más acertados que otros que se sienten en posesión de la verdad? ¿O cuál es la razón de ello?

I.A.: De hecho, creo que las personas que tienen una discapacidad psíquica ven más allá, que son capaces de percibir cosas que se nos escapan a los demás. Quería que Julio fuese especial, tan especial que fuese capaz de oír y comprender cosas que los demás no alcanzasen. Con la inevitable condescendencia de los “normales”, incluso de Matías, que intenta convencerle de que es imposible que oiga lo que dice. Pero Julio está más allá, su mundo tiene una riqueza extraordinaria, porque está hecho solo de emociones.

J.M.: Hay una frase al final de la página 44 de tu novela cuyo pensamiento me resulta muy acertado. Yo creo lo mismo. Dice así: ‘y de que la dignidad era incompatible con una vida construida a base de miserias y limosnas’. ¿Es uno de los mensajes importantes que querías transmitir con tu obra?

I.A.: En ese pasaje Matías quiere comportarse con dignidad, quiere devolver el dinero que le ofrecen, pero es consciente de que ello es incompatible con la necesidad que le acucia y ello lo hace sentirse impotente. Sin embargo, sí que creo que puede mantenerse un resto de dignidad, incluso en la miseria, porque la dignidad es una actitud. Aunque sea una actitud de la que voluntariamente abdiques en momentos determinados cuando la subsistencia está en juego.

J.M.; Hablas del horror que produce una guerra a través del personaje de Enrique, que, aunque vuelve a su casa vivo, tiene muchas secuelas físicas y psicológicas. ¿Creaste este personaje en contraposición al de Roberto que es miliciano, que es el que enseñó a leer a Matías cuando estaba con su madre antes de irse a la guerra, siendo el padre del bebé?

I.A.: Enrique es un idealista, alguien que se ha llenado la cabeza de una doctrina teórica y rígida y que luego sufre el choque de confrontarla con la realidad. El verdadero drama de Enrique no es la mutilación física, sino su derrumbamiento moral.

Roberto, en cambio, carece de armazón ideológica. Está ahí porque le ha tocado estar, pero intenta, aunque sea en circunstancias terribles, adoptar una familia y cuidar de ella.

Creo que lo que intentaba mostrar es que lo importante no son los ideales, que además exigen el esfuerzo ímprobo y casi imposible de no traicionarlos en ningún momento, sino las pequeñas cosas que se hacen en el día a día por los que tenemos alrededor. A mí es que producen una profunda desconfianza las personas que se dedican a darle lecciones a los demás, no importa de qué tipo: ideológico, religioso o de costumbres. Cualquier standard de perfección es insostenible a largo plazo.

J.M.: Como no quiero desvelar más de la novela, porque quiero que los lectores puedan saborearla en toda su dimensión como yo he tenido la suerte de poder hacer, voy a preguntarte sobre otras cuestiones. Has escrito dos novelas y ambas han tenido un premio. La anterior se titula ‘Vidas prestadas’, que publicó la Editorial Adeshoras”, cuando ganaste el I Premio Ángeles Martín de novela corta. ¿Puedes hablarnos de esta novela para que los lectores puedan hacerse una idea?

I.A.: “Vidas prestadas” es una historia intimista, la de una familia contada desde el presente, a través de flash-backs, por Germán, el hijo mayor, a partir de su regreso a la casa familiar tras la muerte de su madre. Germán arrastra un pasado lleno de penosas circunstancias que le empujaron a su huida en la adolescencia y a luchar en solitario por su futuro. Estas circunstancias, ocultas al principio al lector, se irán revelando a lo largo de la historia. En el centro de la dinámica familiar está la discapacidad de su hermano Goyo, que ha condicionado la convivencia, pero también otros eventos, incluso más graves, pero que, de alguna forma, hunden sus raíces en ella. A su regreso, Germán encuentra a su hermana Marta al borde del abismo. Ella se ha quedado y ha sido quien ha cargado con el cuidado de sus padres y de su hermano. A través de la reconciliación con Marta, Germán se reconcilia también consigo mismo y con su pasado.

Inicialmente, era un relato largo, escrito años atrás, que rescaté del cajón y convertí en novela.

J.M.: Eres coautora , junto a Ángel Nepomuceno, de una novela biográfica cuyo título es ‘Los zancos abandonados de Marie Curie’. ¿Cómo nació la idea de hacer dicha biografía?

I.A.: Ya había escrito con Ángel una obra de teatro, “Palabras para la memoria”, que recreaba la relación entre Rafael Alberti y María Teresa León, publicada por Atrapasueños. Fue una relación fructífera y muy agradable, que decidimos prolongar con una segunda obra en común. María Teresa León era un personaje femenino muy fuerte y quisimos elegir para el nuevo proyecto otra figura histórica femenina que hubiese roto moldes. “Los zancos abandonados de Marie Curie” es una novela dialogada, al estilo de “El abuelo” de Galdós, por lo que su estructura es muy próxima a la de una obra de teatro. El título parte de una frase real pronunciada por Marie Curie en una conversación con su hija Eva en la que le decía que se negaba a creer que las mujeres estuviesen hechas para caminar sobre zancos. Se refería a los zapatos de tacón, pero nos pareció una bonita metáfora del papel que la sociedad ha reservado a las mujeres hasta épocas muy recientes.

J.M.: También escribes obras de Teatro, habiendo publicado ‘Palabras para la memoria’. Es un género que amo, razón por la cual escribo obras de teatro también. ¿Cómo fueron tus inicios en ese género? ¿Qué te impulsó a escribir dicha obra?

I.A.: Como ya he dicho, fue una tarea a cuatro manos. Ángel y yo participamos en cierta ocasión en un festival literario, cada uno leyendo un relato original, y en ese festival participó también un grupo de teatro aficionado con una obra de creación propia, y nos gustó mucho su trabajo. Cuando salimos, le propuse crear entre los dos una pieza de teatro y Ángel, que es una persona fácilmente entusiasmable, se ilusionó de inmediato con el proyecto. En la tertulia literaria a la que ambos pertenecemos habíamos explorado recientemente la figura de María Teresa León, que nos había fascinado, sobre todo por su fortaleza de carácter y por cómo se había puesto el mundo por montera en una época que aún constreñía mucho a las mujeres. También nos había emocionado mucho cómo el alzheimer había borrado a la persona que había sido, y cómo ella lo había visto venir. Así que por ahí tiramos. Ambos habíamos leído también mucho teatro, en mi caso sobre todo obras clásicas y a Buero Vallejo, así que estábamos familiarizados con la estructura de las piezas teatrales.

J.M.: Eres miembro fundador de la tertulia literaria <<La Literata>>, con sede en el Ateneo de Sevilla. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo nació?

I.A.: Nació de aquel primer taller de escritura creativa, que no solo sirvió para aprender técnicas, sino para conocer a un grupo de personas maravillosas. Lo curioso es que todos éramos muy distintos, pero conectamos muy bien. Cuando el taller terminó, no quisimos renunciar a seguir reuniéndonos, y decidimos fundar una tertulia literaria, al estilo de aquellas clásicas del café Gijón de Madrid, y aprovecharla también para seguir escribiendo y compartiendo esos textos con los contertulios. Al principio, nos reuníamos en una cafetería, pero se hacía muy difícil leer en voz alta y comentar. Si había silencio, llamábamos mucho la atención; y si había barullo, no nos oíamos los unos a los otros. Una de las contertulias era socia del Ateneo de Sevilla y este, muy amablemente, nos cedió una sala para que pudiéramos reunirnos todas las semanas. Luego, lo espaciamos a cada quince días. Y así llevamos trece años.

J.M.: Por último, ¿qué añadirías para completar esta entrevista que consideres importante?

I.A. Que me siento muy agradecida. A ti, por hacerme esta entrevista. Al jurado de los dos premios que he ganado, por elegir mis obras entre todas las que se presentaron. Pero, sobre todo, a mis lectores. Ellos son la parte más importante de ese acto de comunicación que inicio yo tecleando en mi ordenador, pero que no se perfecciona hasta que ellos no cogen mi libro entre sus manos y lo leen. La producción literaria actual es tan ingente que es muy difícil que te lean si no eres alguien conocido o que cuenta con un aparato de promoción publicitaria potente detrás. Por eso, doblemente, gracias.

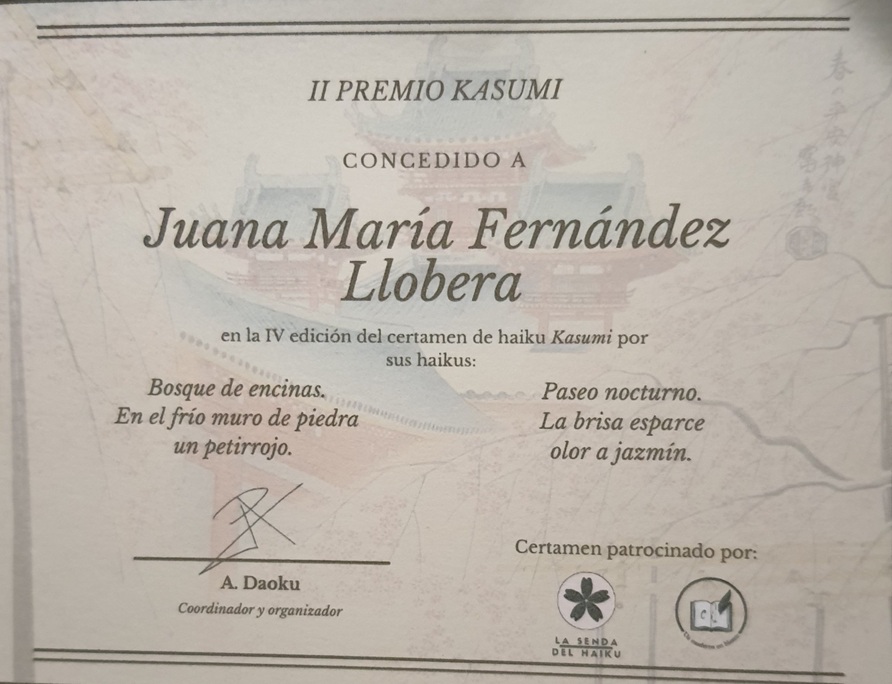

Juana Ma. Fernández Llobera

Temas relacionados:

También te puede interesar

Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.

No hay opiniones. Sé el primero en escribir.