CONVERSANDO CON MARÍA JOSÉ BRUÑA BRAGADO

Filóloga, docente e investigadora, su acercamiento a la literatura hispanoamericana

MARÍA JOSÉ BRUÑA BRAGADO

Trayectoria profesional como Filóloga

El acercamiento a la Literatura Hispanoamericana

Docencia e Investigación

Nos hemos reunido para poder hablar de tu trayectoria profesional y de las publicaciones de algunos de tus libros. Tengo que decir que admiro la labor que has realizado como investigadora, ya que amo la Literatura, razón por la que me gradué en Lengua y Literatura Española, porque quería ahondar más. Disfruté mucho de la Literatura Hispanoamericana, y eso hizo que buscara más información.

J.M.: Siempre comienzo mis entrevistas pidiendo a la persona que entrevisto que nos hable un poco de ella, para que nuestros lectores puedan conocerla. Me gustaría que nos dijeras dónde naciste, en qué lugar resides actualmente, cuál es la razón por la que decidiste ser Filóloga, cómo es tu labor como profesora titular de la Universidad de Salamanca, qué asignaturas impartes en dicha Universidad y todo lo que desees añadir en esta primera parte. Hay algunas preguntas que dejo para después, relativas a tu labor, porque me gustaría que pudiéramos ir más allá, ya que está primera parte es un primer acercamiento a nuestros lectores.

M.J.B.: De niña era una lectora voraz. La imaginación desbordante y la sed de aprender me llevaron a los libros como refugio y sueño. Recuerdo las novelas de Julio Verne y Cien años de soledad como descubrimientos tempranos de mi infancia en tierras zamoranas. Mis padres son de Zamora, aunque viví hasta los cuatro años en Guipúzcoa y de los cuatro a los veintiuno en Salamanca.

Siempre quise estudiar Literatura. También me gustaba la Historia. Mi padre, un maestro de los de antes, con una relevante y completa formación humanística en Arte, Filosofía, Antropología, Historia, Literatura, fue mi gran estímulo. Era un hombre inteligente, sencillo y modesto, muy político, con ideas de tolerancia y convivencia. Hijo de uno de tantos perdedores de la Guerra Civil, republicano y ácrata, fue socialdemócrata y tenía conciencia de clase. Creo que todo lo que hago, leo y escribo, de alguna manera, tiene en él su interlocutor y, aunque se fue cuando nacía mi hija Nora, me sigue escuchando, me lee, me riñe, me reconforta.

A los diecisiete años, tuve una crisis existencial y mis altas calificación me abocaron de un modo u otro a estudiar Derecho. Lo dejé al año porque me parecía una pérdida de tiempo aprenderme cientos de leyes y perderme tantas historias de ficción. Esa fue mi reflexión cuando dejé sin terminar el examen final de Derecho Romano. Me interesó mucho el Derecho Político, eso es cierto. Hoy pienso que también me hubiera gustado estudiar Ciencia Política y Gestión Cultural.

En este sentido, a los jóvenes, les diría que es importante que identifiquen su vocación, que distingan qué es aquello que los hace felices porque, con esfuerzo, con tesón y estudio, pueden dedicar toda su vida a una actividad placentera. Soy muy feliz leyendo, escribiendo, enseñando, investigando. Me siento enormemente afortunada, privilegiada por haber sabido desde bien joven que era aquello que me entusiasmaba y hacía feliz y para lo que tenía aptitud y capacidad.

A partir de los veintiún años empecé a trabajar como lectora de Estudios Hispánicos en Estados Unidos (Brown University, University of Pennsilvania), fui investigadora postdoctoral en París durante 4 años (Université de Paris 8) y profesora de literatura hispanoamericana en la Université de Neuchâtel, en Suiza. El aprendizaje fue extraordinario en todos estos países y también en Uruguay, Argentina, Chile, pues el Cono Sur y los Estudios de Género fueron mi dominio de especialización. Los viajes, como los libros, pueden ser transformadores.

Regresé a España y soy profesora desde 2009 en la Universidad de Salamanca. En la actualidad vivo a caballo entre Salamanca, Ávila y Madrid. Enseño desde Literatura Hispanoamericana del siglo XIX hasta Literatura Infantil y Juvenil o Narrativa Contemporánea del Cono Sur (Chile, Argentina, Uruguay), además de Poesía Panhispánica. Siempre con una mirada de género.

J.M.: Te doctoraste en 2004 con una tesis doctoral sobre la poeta Delmira Agustini. Como es una escritora que me interesó mucho, voy a comenzar por aquí. Me gustaría saber la razón de que la eligieras a ella y no a otra, y quisiera que hablaras a nuestros lectores del dandismo que se encuentra en ella, ya que sostienes que todas aquellas características que hacen al dandi (su postura, fachada, carácter rebelde e impertinencia de gestos) son también aquellas que definen el dandismo en Delmira Agustini.

M.J.B: En cuarto curso de Filología Hispánica me percaté de que apenas habíamos leído a escritoras…En Francés, mi segunda lengua, sí nos habíamos acercado a George Sand, Colette y, en las asignaturas de Literatura Española e Hispanoamericana, muy tangencialmente, a Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro, pero poco más… De pronto, Carmen Ruiz Barrionuevo, catedrática de Literatura Hispanoamericana, mencionó a las “cuatro grandes escritoras del siglo XX en América del Sur”, esto es, Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral. Inmediatamente pensé que tenía que leerlas y que si una de ellas me entusiasmaba sería el tema de mi tesis doctoral por una cuestión de justicia poética y en un intento de reequilibrar mi canon de lecturas personales, de conocimiento como filóloga y futura profesora. Leí a Delmira Agustini y me arrebató la fuerza de su poética, su manera de asimilar el imaginario heredado del Simbolismo francés, del Modernismo hispánico, su forma de dar la vuelta en clave femenina a las imágenes del cisne, el vampiro, el hada, la musa, la estatua, la princesa, y encontrar un lugar de enunciación de mujer activo y no pasivo. Ella había leído a Baudelaire, a Samain, a Verlaine, D’Annunzio, Rachilde, Anna de Noailles, Herrera y Reissig, por supuesto a Darío, etc…

Lo que más me interesó fue su desgarro y la potencia de su apuesta de escritura que está imbuida de la melancolía, lo siniestro y un eros muy descarnado. En segunda instancia, quise indagar en el aspecto sociocultural y político de su contexto de escritura. Y ahí entra el dandismo como una estrategia para poder encontrar un hueco e infiltrarse en un campo cultural hegemónicamente masculino. La extravagancia en vestimenta, la actitud insolente, la provocación, los círculos heterodoxos en los que tuvo que moverse porque no era aceptada en el círculo de prestigio para los escritores en el Montevideo del Novecientos (la “Torre de los Panoramas”, tertulia o cenáculo en casa del poeta Julio Herrera y Reissig), fueron su forma de conseguir la atención, visibilidad, el “cuarto propio” y el espacio necesario para ser leída, publicada, apreciada intelectualmente.

J.M.: ¿Nos podrías explicar la razón de que creas que el dandismo femenino provoca un desplazamiento de roles, que se manifiesta conflictivamente en la escritura?

M.J.B.: El desplazamiento tiene que ver con el hecho de que los escritores varones encontraban en características atribuidas históricamente a lo femenino su “habitus”, una suerte de aristocratismo intelectual o “distinción”, como quiere Pierre Bourdieu, una manera de ser diferentes: tener en cuenta el perfume (Barbey D’Aurevilly, Georges Brummell), la vestimenta (Oscar Wilde), la actitud seductora, desafiante, histriónica y cierto amaneramiento fueron frecuentes en el periodo de entresiglos y cuando se disponía, por supuesto, de recursos económicos. La bohemia, en este sentido, es la contracara del dandismo. Dice Baudelaire que escogía ser dandy o bohemio por temporadas, según fuera el pecunio que tenía en el bolsillo. Son dos maneras de distinción, discriminación o aristocratismo, a las antípodas una de la otra, para marcar que los artistas son diferentes al resto de la gente común. Cuando es una mujer la que empieza a escribir se plantea un conflicto porque no puede adoptar esos rasgos de hiperfeminización o rareza para ser diferente. Muchas veces se recurre a lo contrario, a la masculinización: desde la Monja Alférez hasta George Sand o María Lejárraga sabemos que esa pose o masculinización permitía entrar en círculos culturales, estéticos y de poder. Todo esto se traslada a la escritura. En el periodo simbolista y modernista la mujer era siempre un “tú” en los poemas, el yo se dirigía en un vocativo arquetípico que iba de la “femme fatale” a la “donna angelicata” sin matices. Delmira Agustini hace estallar esto y aunque empieza a escribir como un yo masculino que se dirige a un tú femenino, le da la vuelta y acaba asumiendo, gradualmente, un yo legítimamente femenino que escribe, piensa, desea y fantasea con un tú, que comienza a ser, por primera vez en la historia de la literatura, masculino.

J.M.: A pesar de la temprana recepción y fama de Delmira, en parte, supongo, que por la energía erótica que sentían emerger de sus poemas sus contemporáneos, ¿crees que vivió una marginalidad real parecida a la de otras escritoras de su tiempo?

M.J.B.: Empecemos diciendo que Delmira Agustini era una burguesa y por eso tuvo a su alcance las posibilidades para leer y escribir. También pintar y tocar el piano, como toda señorita bien en las primeras décadas del siglo XX. La variable de clase social fue determinante en esos años. Alfonsina Storni, por ejemplo, era una paria, tuvo que trabajar como actriz, maestra, etc… y tenía una enorme conciencia política y feminista. No es el caso de Delmira, cuyos privilegios le hacían no tener que combatir conscientemente al patriarcado. Su marginalidad fue una automarginación, en cierto modo. La soledad es crucial a la hora de escribir y en cuanto se dio cuenta de que se la consideraba una niña prodigio, pero se la encasillaba en una literatura “de segunda categoría”, como la de todas las mujeres, formó su propio grupo intelectual con los poetas Ángel Falco y el franco-uruguayo André Giot de Badet. Con esta pareja hablaba de literatura, paseaba, interpretó una pieza teatral en el Teatro Solís... Creo que hizo de la necesidad virtud y creó su propio círculo amistoso y literario. En parte, a Delmira Agustini se la encasilló por la energía erótica de sus versos y, sobre todo, porque se hacían absurdos paralelismos entre la mujer real y el sujeto de los poemas sin tener en cuenta la importancia de la imaginación, de las lecturas. No pudo salir del fetiche. Y menos al final de una vida, interrumpida violentamente antes de cumplir los treinta años y en la que hizo gala de su espíritu rebelde, libre, independiente. Recordemos que fue la segunda mujer que consiguió el divorcio en Uruguay. Y fue asesinada por su exmarido. Fue uno de los primeros y más truculentos casos de violencia de género del siglo XX, lo cual no debe despistarnos acerca de la calidad incontestable de su escritura y de su cabal conciencia poética y del oficio.

J.M.: Delmira fue amiga de la Poeta María Eugenia Vaz Ferreira, otra de las poetas importantes junto a Juana de Ibarbourou. ¿Qué destacarías de cada una de ellas que las hace diferentes?

M.J.B.: María Eugenia Vaz Ferreira escribe una poesía de raigambre más espiritual, más filosófica y con fuerte componente metafísico. Creo que ser hermana del filósofo Carlos Vaz Ferreira tiene su impronta en ella y el pensamiento fue crucial en su apuesta escritural. Delmira Agustini muestra una más clara huella del romanticismo y de su oscuridad, su fantasía, su métrica, su imaginario. Encuentro una originalidad metafórica, una iconografía más personal y la construcción de una alegoría más ambiciosa y orgánica en Agustini. Y una mayor confianza en cuanto a la articulación de una obra, truncada por su temprana muerte. Vaz Ferreira escribe una poesía menos hedonista y más de pensamiento, cercana a lo trágico. Coincidieron eventualmente, pero yo no hablaría de una amistad propiamente dicha. Es la crítica la que se empeña en agrupar a las mujeres o reducirlas a guetos para no reconocer la genialidad, la originalidad, la individualidad, pero no hay mayor afinidad entre Agustini y Vaz Ferreira que entre Álvaro Armando Vasseur o Julio Herrera y Reissig, contemporáneos uruguayos, y ellas. María Eugenia fue encasillada como “la loca” por su carácter misántropo, Delmira Agustini como “la femme fatale”. Era difícil ser escritora sin que los estereotipos vitales contaminaran la mirada sobre la obra.

J.M.: ¿Nos puedes explicar la razón por la que crees que el inconsciente sexual colectivo del Novecientos transforma la obra de Agustini en un objeto precariamente conectado a una fantasía, en un fetiche?

M.J.B.: Creo que lo he adelantado en una pregunta anterior. La sociedad montevideana de las primeras décadas del siglo XX era mucho más progresista y próspera que la de otros países. Uruguay era considerada la Suiza de América y el país recibió las corrientes de anarquismo y feminismo con aperturismo, naturalidad y sin estridencias. El presidente Batlle fue modélico en la aplicación de ideas pioneras, como la libertad de prensa, una legislación tempranamente animalista que prohibía las corrientes de toros, leyes educativas fundamentales y, sobre todo, la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, aprobada en 1913. Pensemos en la trascendencia de esta medida y recordemos que en España no hubo una ley similar hasta la década de 1980, setenta años después. Sin embargo, Montevideo era, al mismo tiempo, una aldea grande, “Tontovideo”, como dijo el escritor Milton Schinca. Y todo lo demasiado revolucionario, transgresor y fuera de la norma tenía que ser coartado, cercenado. La libertad sexual de los versos de la poeta era estimulante y atractiva, pero al mismo tiempo no podía asimilarse plenamente que una mujer escribiera sin tapujos del deseo en primera persona.

J.M.: ¿Crees que la osadía vital y estética de Delmira están arraigadas en el espíritu de los uruguayos porque hay enigma y morbo en su historia como expresas en tu libro Cómo leer a Delmira Agustini: algunas claves críticas?

M.J.B.: Por supuesto. Como acabo de decir, hay mucho de morbo, fascinación y enigma en la comprensión de su peripecia vital y estética, pero también existe la conciencia de una extraordinaria calidad en sus lecturas, trabajo constante, corrección, muchas ideas que cristalizan en poemas luminosos, oscuros, siempre inconfundibles. Desde un punto de vista académico y crítico, Delmira Agustini ha conseguido también el lugar de justicia que le corresponde. Los trabajos de Jacqueline Girón Alvarado, Magdalena García Pinto, Sylvia Molloy, Tina Escaja, Carina Blixen, Néstor Sanguinetti, Rosa García Gutiérrez, Mirta Fernández dos Santos, muestran el interés y lo bien que se ha leído, explorado e interpretado su obra en las últimas décadas.

J.M.: Coordinas las actividades literarias venezolanas vinculadas a la antigua Cátedra “José Antonio Ramos Sucre”. ¿Puedes explicar a nuestros lectores en qué consiste para que tengan una idea más clara y cercana?

M.J.B.: El Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela tienen un convenio marco y son entidades co-financiadoras de dichas actividades, así como, de manera puntual, también colaboran el Máster de Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la USAL, el Instituto Cervantes, el Instituto de Iberoamérica de la USAL, el Ayuntamiento de Salamanca, etc… Se trata de organizar encuentros, conferencias y actividades sobre literatura venezolana en el mes de noviembre de cada curso académico. La literatura venezolana es una de las más ricas, interesantes y hasta hace poco desconocidas en lengua española. Su tradición ensayística, poética, narrativa es espléndida. Hace más de treinta años el escritor José Balza y la catedrática de Literatura Hispanoamericana Carmen Ruiz Barrionuevo crearon una Cátedra de Literatura Venezolana en la Universidad de Salamanca que estuvo activa durante treinta años y propició la escritura de tesis doctorales, la realización de cursos, conferencias, seminarios, asignaturas, etc… Desde 2018 soy la coordinadora. La última actividad que he organizado, ya fuera de la Cátedra Ramos Sucre, y con el apoyo del Instituto Cervantes a través de Juan Carlos Méndez Guédez, fue el encuentro internacional “Nuevas cartografías de la traducción mundial (a los treinta años de la creación de la Cátedra Ramos Sucre” (14-16 de noviembre de 2023), evento que reunió a quince traductores y críticos (Japón, Portugal, República Checa, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos) para conmemorar los treinta años de existencia de la Cátedra Ramos Sucre y ver las posibilidades de incidir desde el mundo académico en la traducción de literatura panhispánica a partir de ahora. Contó con el apoyo del Instituto Cervantes, el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM-España, el Ayuntamiento de Salamanca, el Instituto de Iberoamérica, el Máster de Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. En noviembre de 2025 tendremos a Rodrigo Blanco Calderón y Juan Carlos Méndez Guédez hablando del presente y futuro, muy prometedor, de la literatura venezolana. Y al profesor Carlos Sandoval impartiendo un curso de relato venezolano en Salamanca. En el 2026 contaremos con Carmen Verde Arocha y Gina Saraceni, ambas poetas venezolanas.

J.M.: Fuiste profesora permanente e investigadora postdoctoral en Brown University, Université Paris 8, University of Pensilvania y Université de Neuchâtel entre los años 2000 y 2010. ¿Cómo fue tu experiencia en cada una de ellas? ¿Puedes contarnos alguna anécdota vivida en alguna de ellas?

M.J.B.: En Estados Unidos completé mi formación en teoría y crítica literaria, todavía deficiente a finales de los noventa en la universidad española. Seguí los cursos de Julio Ortega, Enric Bou o Wadda Ríos Font en Brown, de Roger Chartier, Beatriz Sarlo o Carlos Alonso en la Universidad de Pennsylvania, situada en Philadelphia. Tuvimos en clases y conferencias a Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Diamela Eltit, José Saramago… Fue una experiencia muy enriquecedora e inolvidable. Y qué decir de las bibliotecas de las universidades norteamericanas (al menos en aquel momento…). Y de los grandes amigos que hice, de ciudades que conocí y me siguen encantando: Chicago, San Francisco, Nueva York, Boston…. Percibí ya, eso sí, la brecha entre el mundo académico y la vida y echaba muchísimo de menos la cultura en la calle y Europa… Estados Unidos te permite crecer intelectual y culturalmente, pero de una manera mucho más solitaria o reductora, la famosa “burbuja” que no conecta con otros ámbitos. Como dice Hemingway, no se puede trasladar la belleza e intensidad de ser joven y vivir en París si no se ha experimentado; siento que allí tuve los años más plenos de mi vida desde un punto de vista de formación y también en lo personal: teatro, cine, amistad, conferencias, libros, picnics en el Sena, arte. Tuve la suerte de asistir a los seminarios de Hélène Cixous, reciente Premio Formentor de las Letras, Michèle Ramond, Milagros Ezquerro, Julio Premat; escuché a Luce Irigaray, a Jacques Derrida, a Zizek... Fue una época intensa y valiosísima de la que conservo grandes amigos y gratísimos recuerdos. Suiza fue un periodo de más reposo, soledad, investigación, mucha docencia: poesía, relato, teatro, ensayo, de la Literatura Colonial a la del siglo XIX y la Contemporánea. De la época helvética recuerdo especialmente y con mucho cariño los paseos en bicicleta por lagos y ciudades (Lucerna, Zurich, Basilea, Ginebra, Lausanne etc..) con mi amigo Vicente, germanista y lexicógrafo, y los conciertos de piano en las iglesias, las galerías de arte, además de la magnífica naturaleza…

J.M.: Eres especialista en Estudios de Género y en Literatura Hispanoamericana de los siglos XX y XXI (Cono Sur principalmente y poesía uruguaya), además de investigadora acerca de las artistas e intelectuales del exilio republicano en México, Argentina y Uruguay. ¿Nos podrías decir el nombre de siete escritoras que destacarías y la razón de tu elección?

M.J.B.: Sor Juana Inés de la Cruz, México, por ser una pionera en exhibir con ingenio y audacia la pasión por el conocimiento, todavía vedada a las mujeres en el Barroco. También, por supuesto, a Flora Tristán, francoperuana, cuyo libro Peregrinaciones de una paria muestra una temprana conciencia socialista, feminista, social. También destacaría a Marosa di Giorgio, uruguaya de originalidad insólita que pasea de Lautréamont a la estética Queer. Indudablemente, estaría Cristina Peri Rossi Uruguay, merecidísimo Premio Cervantes de Literatura 2022 que tiene una obra versátil, de fuerte componente político; una obra provocadora, experimental y necesaria. También escojo la poesía de Circe Maia, Premio García Lorca 2024, autora uruguaya de una creación personal, de una sobriedad y profundidad indudable. Diamela Eltit, narradora y pensadora chilena, es la autora de una obra en prosa imprescindible para entender la resistencia estética antes las violencias estatales y el neoliberalismo. Piedad Bonnett, poeta y narradora colombiana, último Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, emociona con su trabajo sobre el dolor, el duelo, el deseo, la libertad. Y, por último, mencionaría a Mariana Eva Pérez, autora argentina y descubrimiento reciente para mí. Explora los conflictos humanos, la posmemoria y el dolor del trauma a partir del humor, el cinismo y lo fantasmagórico. Recomiendo Diario de una princesa montonera (2021).

J.M.: Tengo entendido que conoces a Ida Vitale y has estudiado su vida, además de su obra. Como es una Poeta muy admirada por mí, ¿podrías decirnos qué destacarías de la obra de ella?

M.J.B.: De la obra de Ida Vitale destacaría la perspicacia e inteligencia superior de sus prosas humorísticas, de sus aforismos (Léxico de afinidades, El ABC de Byobu, De plantas y animales) y, por supuesto, la precisión y el cálculo de unos poemas sobrios y al mismo tiempo empapados de misterio, de inspiración. Su observación de la naturaleza cristaliza, gracias a su erudición y su amplio conocimiento filosófico, literario, musical, botánico, científico, en una obra de construcción impecable que no oblitera la emoción a la hora de expresarse.

J.M.: Eres la editora y autora del estudio crítico que precede a la selección de la poesía de Gioconda Belli bajo el título Parir el alba. ¿Qué nos puedes contar de dicha experiencia?

M.J.B.: Editar durante el verano de 2023 esa antología con estudio crítico para el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana fue un auténtico regalo. Trabajar codo con codo con la autora nicaragüense no tiene precio porque ella desprende humanidad, generosidad, inteligencia, experiencia generosamente compartida. Juntas elegimos los poemas, debatimos, reflexionamos por qué unos sí y otros no. Hacer el estudio crítico en un tiempo récord supuso para mí una ingente labor de documentación, lectura, estudio acerca de Nicaragua, su tradición, la Revolución Sandinista y la obra primaria y secundaria de y sobre Gioconda Belli. Leer todos sus libros de poesía, buena parte de sus novelas y sus ensayos críticos fue iluminador. Su visión feminista, su conciencia social y política que no se arredra ante la traición y las dificultades de la izquierda, su visión encarnada de la naturaleza, del deseo, la maternidad, el tiempo, el amor….Es una de las creaciones más ricas, completas y diversas entre las poetas hispánicas de hoy día.

J.M.: Has escrito un Manual de literatura infantil y juvenil. Guía libertaria de lectura para niños. Puedes contarnos un poco de su contenido para poder hacernos una mejor idea del mismo.

M.J.B.: El manual pretende ser una guía educativa y literaria para maestros de Infantil y Primaria. Parto de los presupuestos de la Escuela de Barbiana y de pedagogos italianos como Gianni Rodari, Gianfranco Zavalloni, Francesco Tonucci y de franceses como Daniel Pennac para reflexionar sobre la importancia de liberar la lectura y la educación literaria de los ritmos apresurados del capital. La lentitud, el trabajo con las manos (huerto, ortografía, cerámica), la valoración del entorno más cercano, de nuestro mundo rural, son fundamentales para aprender con hondura, para que el conocimiento quede en nuestrxs niñxs. En el libro ofrezco una lista de lecturas aplicadas en función de determinados temas transversales y valores que considero fundamentales: igualdad de género, respeto al medio ambiente, diversidad afectivo-sexual, interculturalidad, otras capacidades diferentes…

J.M.: En tu libro Cómo leer a Delmira Agustini: Algunas claves críticas, destacas un artículo de Eleonora Cróquer, que repasa la faceta de actriz, sus poses de dandi, su temprana mitificación como niña artista, el uso de la fotografía como instrumento o juego consciente de Agustini con las expectativas de su público y contexto cultural. ¿Qué es lo que más te llamó de ese artículo?, ¿crees que Delmira participa activamente en su conversión en objeto-fetiche?

M.J.B.: En ese libro que mencionas, pero también en Delmira Agustini. Dandismo, género y reescritura del imaginario modernista (Peter Lang, 2005), reflexiono sobre la plena capacidad y conciencia de la autora sobre sus dificultades para escribir, pero sobre todo para participar en la dimensión activa de la escritura. Sabía que no podía tener visibilidad por ser mujer, pero ella misma decide, con catorce o dieciséis años, ir a la prensa para que publiquen sus poemas, ella misma crea su círculo intelectual heterodoxo, que mencionaba antes, para poder conversar sobre arte y creación, se atreve a representar una obra de Samuel Blixen en el Teatro Solís pese a ser una mujer burguesa que debía alejarse del mundo del espectáculo, viste de rojo por las calles de Montevideo, se divorcia y tiene encuentros libres con su exmarido convertido en amante, dispone de más de ciento veinte fotografías de su persona, que encarga a su padre, para ir construyendo una imagen, en la era de los comienzos de la fotografía, cuando apenas Felix Nadar empezaba a sobresalir…. Realmente creo que ella jugó con las posibilidades que su época y su contexto le ofrecían, tal y como también defiende Eleonora Cróquer, otra de las mejores críticas sobre Agustini que antes olvidé mencionar.

J.M.: ¿Qué cinco obras de la Literatura Hispanoamericana te han repercutido más? ¿Qué tres lecturas recomendarías a nuestros lectores para iniciarse en la Literatura Hispanoamericana?

M.J.B.: Estas preguntas de selección son sumamente difíciles e injustas. Creo que podría responderlas de muchas maneras diferentes, pero, como si un juego de escritura automática se tratara, te digo las primeras que me vienen a la cabeza ahora mismo: Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, no solo por su relevancia creativa sino sobre todo política y para la defensa de los Derechos Humanos, toda la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, los relatos de Felisberto Hernández, sin los cuales no se podría entender ni a Cortázar ni a Silvina Ocampo, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ejemplo paradigmático de la creación de un estilo propio, inconfundible. Y, por último, toda la narrativa de Roberto Bolaño.

Recomendaría a Gertrudis Gómez de Avellaneda o Clorinda Matto de Turner (también a Gorriti y a Eduarda Mansilla) para entender el siglo XIX en América Latina. A Gabriela Mistral y Delmira Agustini para comprender el segundo hito fundacional de la literatura hispanoamericana. También a María Luisa Bombal, Silvina Ocampo, Elena Garro. Entre las más contemporáneas, lean a Ariana Harwicz, Selva Almada, Lina Meruane, Fernanda Trías, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero.

Si tuviera que elegir solo tres lecturas hispanoamericanas serían: El primero sueño, la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz y los sonetos de amor de Sor Juana Inés de la Cruz, La amortajada de María Luisa Bombal y Los recuerdos del porvenir de Elena Garro.

J.M.: ¿Crees que en la actualidad se da más importancia a la Poesía escrita por mujeres en Hispanoamérica? ¿Puedes decirnos algunas mujeres Poetas que hayan surgido hace poco en Hispanoamérica y que estén teniendo una repercusión importante?

M.J.B.: En efecto, los premios y las editoriales, también las independientes y periféricas como Tránsito o Páginas de Espuma, La Navaja Suiza, que recientemente editó los cuentos fabulosos de la puertorriqueña Rosario Ferré, han hecho una labor extraordinaria. Y la universidad que cada vez es más consciente de lo necesario, siempre, de un canon mixto.

Entre las poetas fundamentales del siglo XX citaría a Alejandra Pizarnik, Blanca Varela, Claribel Alegría, Piedad Bonnett, Ida Vitale, Amanda Berenguer, Circe Maia, Idea Vilariño, Diana Bellessi, Gioconda Belli, Coral Bracho, Carmen Ollé, Carmen Berenguer. Entre las más recientes citaría a Elvira Hernández, Cecilia Vicuña, Rosabetty Muñoz o Verónica Zondek, chilenas, Maricela Guerrero y Juana Adcock, mexicanas, Regina Ramos, uruguaya, Sofía Crespo, venezolana, Victoria Guerrero, peruana…

J.M: Para terminar, ¿qué añadirías a esta entrevista que no te haya preguntado y que consideres relevante?

M.J.B.: Creo que ha sido una entrevista completísima y de la que he aprendido muchísimo. Gracias por la oportunidad y por haber propiciado un ejercicio de introspección y reflexión tan amplio y hondo. Es muy importante la labor de editoriales independientes como Libero, de Inés Martínez, en poesía, o Tránsito, de Sol Salama, en narrativa, a la hora de promocionar la creación de las mujeres.

Juana María Fernández Llobera

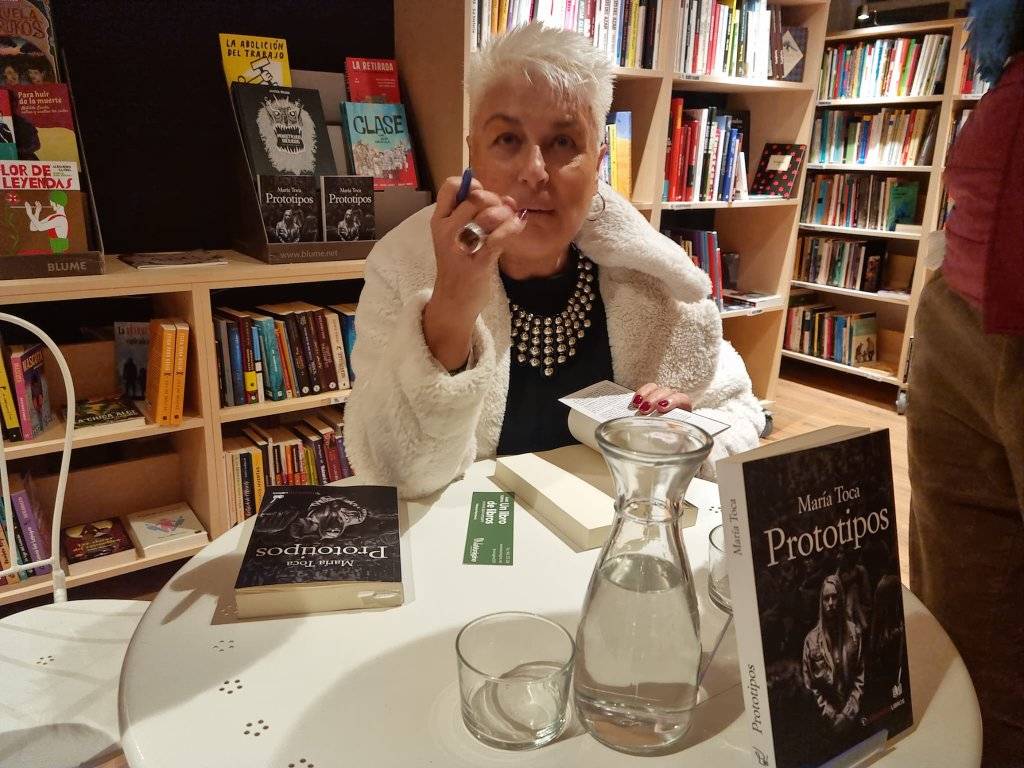

Imagen: María José y Gioconda Belli - María José en Aula Magna

Temas relacionados:

También te puede interesar

Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.

No hay opiniones. Sé el primero en escribir.